「東京には何でもあるが 地方には圧倒的なものがある」ー「食の熱中小学校」の柏原光太郎校長の名言である。

司馬遼太郎の「坂の上の雲」には松山市に生まれた3人の主人公がいる。

秋山家には子供を学校に進ませる経済的余裕がない。長男の好古は授業料のない学校を探し、大阪の師範学校から陸軍大学に進む。授業料がない学校、しかもお小遣いまでもらえるので、そのお金で弟の真之を東京に呼んで予備校に通わせる。真之の友人の正岡子規は家のお金でやはり同じ予備校に通う。文明がある東京へ、教育は東京しかない、という強烈な向上心がそこにはあった。立身出世も地元の期待も一心に背負って、痛いほどの若者の思いつめた心情があって、勉強に邁進した。

それから多くの年月が過ぎたが、日本人はいまだに、東京は「学びの世界」であり特別な価値があると考えているに違いなく、人が集まれば自律的に仕事が生まれ、大勢の人の時間を消費してゆく。その忙しさに、人々は学びの価値を忘れたのだろうか?

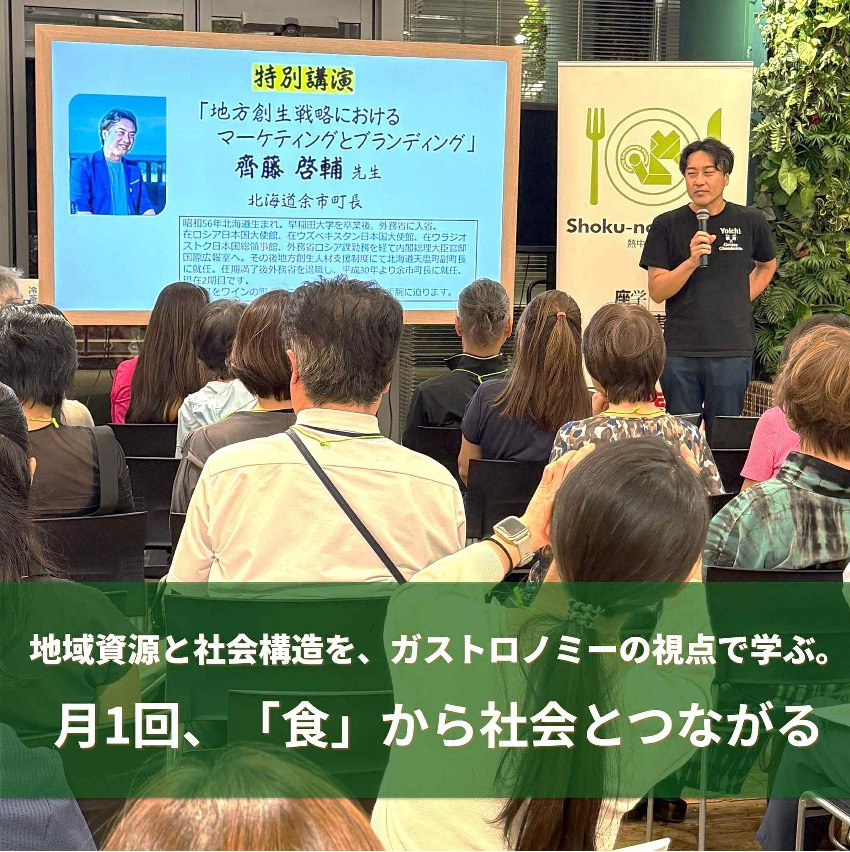

東京に「食の熱中小学校」という社会人の学校を経営して2年経過した。

地方での熱中小学校の活動で、先生と生徒の熱量が教室にあふれ継続していくことを学んだ。でも東京の学校はそれだけではうまくいきそうには思えなかった。

柏原光太郎校長が「東京には何でもある」という。「何でもある、何でもできるという地域に「学び」の感動がどうしたら生まれのだろうか?

もしも感動が生まれるとしたら、先生と生徒が教室で「何を学ぶか?」よりも、「誰と学ぶか?」「誰と時間を共有するか?」に重要性があるのではないか?

こうして生まれた例として、あるクラスの人達を会員が推薦して入れるという、ライオンズクラブのような団体の歴史がある。「学び」かつ社会貢献を行うグループとして現在でも世界的な広がりがある。私たちの学校は参加資格はオープンで、「食」を触媒にして座学とくっついて現地ツアーの実践があり、地方の生産者やシェフを訪ねながら、やがて、地方の生産者に貢献したいという思いがある。3つの創造的視点でこれまでにない社会人の学校を紹介してみたい。

最初の特長は「食熱ツアー」― 旅行会社では企画できないガストロノミーツアー付きの学校だ。

地方の生産者やシェフが、地元の食材体験や地産地消の美食を用意して‘愛するわか町’で生徒さん達をお待ちしている。ツアーを企画した地元愛にあふれる魅力あるスタッフも同行し、その土地の文化・歴史・産業遺産を回りながら食の背景にある知識を学び、地元の方々とも楽しく深く交流してゆく。「アル・ケッチァーノ」の奥田政行シェフと一緒に畑で獲った伝統野菜を使った料理を食した山形・鶴岡のツアーや、広い畑の真ん中でテーブルをセットし生産者の方と最高の朝獲れ生コーンをいただく「奇跡の朝食」の北海道・芽室のツアーなどなど、どれも「期待を大きく上回っていた」「地元の方との会話が楽しく忘れられない旅になった」という声をいただき大好評だった。また、シアトルを皮切りに海外のツアーも登場した。

1期6カ月には毎月座学の授業が用意されている。これまでだと6回の座学の日程を調べて、参加できない日を数えて断念するーそんな入学習慣をやめてしまいたい。

2番目の特長は「いつでもどこでも授業」―当日受けられなくても後からいつでも受けられること。 Zoomによる同時中継での参加はもちろんのこと、授業のフル録画(YouTube)や、文字で読んで復習ができるWebマガジンスタイルの講義ノート「食熱通信」も送られてくる。後でもう一度聞きたいと思ったら何度でも受けられる「食の熱中アーカイブ」を充実させているのだ。

そして、やはり嬉しいのは美食付き。

3番目の特長は― 授業だけでは終わらない、美味しく楽しい懇親会付きであることだ。 食とお酒やユニークな飲み物を愛する皆さん全員が楽しめる懇親会を、4つのスタイルで座学と共に開催している。

①丸の内の会 ― 食熱ツアー先の食材やドリンクを取り寄せて、給食担当の料理研究家・山田玲子先生の食材を活かした料理を楽しめる。普段手に入らない稀少な高級ワインに出会えるようなチャンスも。ツアー先の食材を使った予習にもなっている。(有料)

②八丁堀の会 ―ケータリング+地域のお取り寄せのお酒、飲み物を楽しむ、懇親中心の会(無料)。

③横浜高台でのガーデンパーティーの会(第2授業の月に開催、有料)

個人宅の庭の畑で獲れた野菜や果実のサラダ、自家製のスモークサーモンやベーコン、柏原校長をはじめ参加者が持ち寄る食の一品、ワインや日本酒、飲み物が揃い、自分だけのピザの窯焼き体験も。広くて明るい日本庭園や芝生での午後のひととき、継続参加のメンバーと新しく参加した生徒さん同士が知り合いゆったりと懇親いただける場だ。

④食熱美食倶楽部 ― スペイン・サンセバスチャンの「美食倶楽部」にあやかり食いしん坊が同じキッチンで料理をして互いの料理を分け合って楽しむ、柏原校長が自ら企画・参加する懇親会だ。料理の腕前も難しいメニューも不問。食熱ツアーの体験で作った手作り味噌や柏原校長手製のローストポークやスペインオムレツなどの逸品も登場、料理を作ってみんなで楽しめる大好評の企画だ(有料)。

2年でここまでリッチに育った学校は日本の、海外を食文化で学ぶ世界初の創造的な学校だ。

「圧倒的なものがある」。日本の地方―坂の上の雲は今、地方に向かってたなびいている。

コメント