民間企業に勤務している人たちにとって、中央官庁で日本のかじ取りをしてきた方々と個人的に親しくなる、しかもビジネスを卒業してもお付き合いができるのは稀なことだ。熱中小学校というプロジェクトを通じて、ありがたいことにそれができている。竹歳誠さんがその一人だ。

竹歳誠さんは国土交通省事務次官や内閣官房副長官、駐オーストリア特命全権大使、宮内庁の御用掛(宮家の担当)など歴任し現在も建設業界の団体の理事長をされている。出身が鳥取県琴浦町の隣接自治体ということで、開校以来とっとり琴浦熱中小学校の校長をお願いしている。

竹歳校長先生の授業は、私たちのような民間企業の世界しか知らない人間には面白い話が多い。

「給料は安くても、いくら働いても面白い」

国のためになんとかしようと必死で頑張った役人時代、田中角栄さんともいろいろと交流があったそうだ。

最近竹歳さんが喜んだのは、中国地方で唯一首相を輩出していなかった鳥取県に石破茂総理が誕生したことだ。石破茂さんは平井鳥取県知事と共に熱中小学校の特別授業もやっていただいた。これも竹歳さんの特別な ‘引き’ のなせる技だ。

竹歳誠さんは、父方の祖先が琴浦町の隣にある北栄町に現在の鳥取県立鳥取中央育英高等学校の前身の中学校を設立したという縁がある。ご先祖様の「鳥取県という日本海地方での ‘人’ つくりこそこの地の宝」と始めた教育者の血を引き継いで、勉学の量だけではない、暗記力だけではない工夫の才能を大事にしている人なのだ。高等学校からは東京に行かれて官僚の道に進んだ。

事務局長の佐伯健二さんもこの学校の卒業生ということで、結束は固い。

さて、熱中小学校の自治体との関係は全国様々であるが、民間企業からの企業版ふるさと納税の受け入れにはどうしても濃淡が生まれる。

ふるさと納税制度には、個人が地方の物産を買って地方税の移転を行うタイプのものと、企業版ふるさと納税という2つの制度がある。前者は様々な議論がありながらも年々膨張している。中間に業者が入り、自治体の実質移転金額は実質50%くらいだが、企業版ふるさと納税は中間業者が不在で100%の移転が可能である。ただし利益誘導を防ぐために、その町に本社がある企業はできない。自治体には人口減の中でどう地域を再生するかという計画を設定し、力を入れる施策、例えば「地域人材の育成」等に熱中小学校プロジェクトが該当すれば、議会の予算審議を経てその事業に支給される。この企業版ふるさと納税の扱いについて琴浦町議会では様々な議論があり、私も足立教頭先生、佐伯事務局長と共に琴浦町議会で説明の機会もいただいた。竹歳誠校長の配慮や足立日出男教頭、佐伯事務局長の粘りが発揮されて、とっとり琴浦熱中小学校は存続し7周年を迎えることができたのだが、問われているのは、熱中小学校プロジェクトのような活動の「自立とは何か?」であった。

一部の人は、民間の学校とは個人の授業料で集めたもので採算を合わせるのが「自立」とし、原資が住民の税金や地方交付税の支給でもない、企業版ふるさと納税のような外部からの寄付の活用には否定的だった。わが国には、個人、企業共に寄付に対する寛容さに乏しい。寄附する利益があれば税金として吸い上げて、お上が采配するという根性でもあるのか、欧米の寄付に対する控除、個人の寄付の習慣もなかなか育たない。死んだ後に国に大きな税金を払うより、寛容な控除制度があれば生前に大胆な寄付もできるだろう。被災地のクラウドファンディング等にも控除の制度を作って民のお金を使っていかないと、災害列島の財政危機は続く。

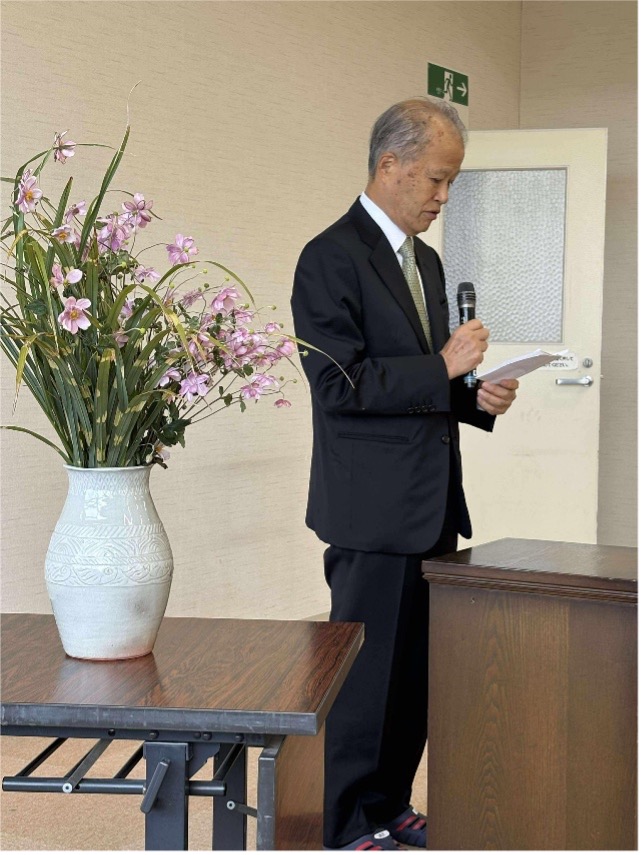

さて、7周年記念事業の目玉は「さわかみオペラ芸術振興財団」によるオペラコンサートだった。オペラといっても、よく知られた歌を翻訳付きで楽しめて、琴浦熱中の生徒さんも参加するという楽しいイベントだった。その後の懇親会の挨拶で、竹歳誠さんがウィーン大使時代のオペラへの想いからヨーロッパ有数の劇場はほとんど行ったという話が自然に出てきた。好奇心があり、かつ記憶力が抜群で、偉ぶらないきさくな中に、官庁でのいわゆる「課長実力、局長人格、次官は運」の流れに乗った人らしい腹をくくった面白さがある。

熱中小学校の教諭で、オペラで地方創成を目指している、さわかみ投信の創業者である澤上篤人さんも私と同じ年だった。竹歳誠さん、澤上篤人さんと同じテーブルを囲んで、官庁や企業を卒業した人々がまだまだ働いている、いや働ける日本を目指して行こう、と暗黙知が言っていた。

本日「とっとり琴浦熱中小学校」7周年おめでとうございます。熱中小学校関係者、生徒、先生を代表してお話しいたします。

平井鳥取県知事様や琴浦町の議会の皆様には大変お世話になり御礼申し上げます。この式典に先立って第14期(1期を半年としている)の入学式が行われましたが、竹歳誠校長の下、笑いの絶えない入学式でした。

この学校はビジョンを語る竹歳校長先生、言いにくいことや難しいことをしっかりとやる足立日出男教頭先生、それを支える佐伯健二事務局長というトライアングルで様々な難局を乗り切ってきた熱中小学校で、私たちは誇りに思って今日の日を迎えました。

私たちの活動は先月英字新聞ジャパンタイムズが主催する ‘Sustainable Japan Award 2025’ で審査員特別賞を受賞し、先週は米国シアトルにある熱中小学校の企画でワシントン州の日米協会で発表しました。各地の熱中小学校は、利益を上げない自立経営の組織で、‘サステナビリティー’「持続可能性」はいつも大きなテーマです。

12番目の学校として開校したこの学校が7番目の7周年校ということは、それぞれの使命を果たしたとはいえ、いくつかの休校、廃校があったという事でもあります。

熱中小学校を継続して来た生徒さんの変化をお話ししましょう。

本日のパンプレットにはこの学校で教えていただいた176人の先生の講義リストを載せていただき、先生に対するレスペクトを感じます。まず生徒さんにとっていつもは聞けない先生の話を楽しみます。学校として同じ生徒さんお教室の付き合いの中から、自分を発見していきます。そうした生徒さんの中から、地域の為に貢献したいという方々が現れてきます。

「とっとり琴浦熱中小学校」は地元の高等学校の探求の授業を支援して東京で発表会を行いました。この後お話になる「椿の森」プロジェクトでは新たな観光名所を作り出すきっかけになっています。

このような活動を継続することで、地域の皆様に理解され、この学校の持続可能性を増すことを祈念してお祝いの言葉といたします。本日はおめでとうございました。

コメント