日 時:2025年 9月29日(月)

会 場 オンライン(輪島市三井町「のがし研究所」より配信)

講 師:萩の ゆき先生(デザイナー、環境活動家、コラムニスト、和菓子店主、ときどきガーデナー)

/ 対 談 安部 信次先生(熱中小学校丸森復興分校教頭、宮城県丸森町 つぶら農園園主 )

はじめに ― 「暮らしをデザインする」という視点

第6回となる「のと熱中授業」は、能登の里山を舞台にしたユニークなテーマを掲げて開催されました。題して「能登の里山で暮らしをデザインしてみた」。

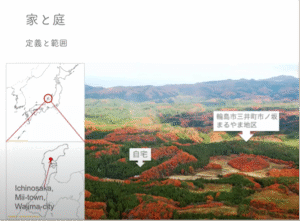

講師は、能登に移り住んで21年を迎えた萩のゆき先生です。先生は東京出身で、都市生活を経たのちに能登へ移住し、夫と共にセルフビルドで家を建て、里山に寄り添う暮らしを築いてきました。その歩みを「デザイン」という言葉で語る姿が印象的でした。

萩の先生は冒頭でこう述べました。

「私にとってデザインとは、見た目を整えることではありません。暮らしを組み立て直すこと。自然や季節、人との関わりをどう取り入れるかを考えることが、暮らしをデザインするということなのです。」

都市の「便利さ」から一歩離れ、自然と共にある暮らしを見直す視点は、能登の復興に向き合う今だからこそ強い意味を持ちます。

移住の経緯とカルチャーショック

萩の先生が能登に移り住んだのは21年前。東京では水道の蛇口をひねれば水が出るのが当たり前でした。しかし能登で暮らすと、裏山の湧水を台所に引き入れる必要がありました。

最初は「不便」だと感じたものの、それがやがて「発見」へと変わっていきました。湧水を使う暮らしは、水をただのインフラではなく「命をつなぐもの」として意識させます。

また、田んぼや畦豆が生活のあらゆる場面に結びついていることにも驚かされたそうです。赤飯は単なる祝いの食ではなく、冠婚葬祭に深く根差す土地の食文化の象徴でした。

萩の先生は振り返ります。

「能登の暮らしに触れることで、日常と行事、自然と文化が循環していることに気づきました。これは東京では得られなかった感覚でした。」

「聞きやり」の姿勢 ― 地域に学ぶ

萩の先生の暮らしを支えてきたのは、地域の人々の知恵でした。先生はその姿勢を「聞きやり」と呼びます。

地域の年長者から「この時期は山菜をこうして保存するんだ」と聞けば、すぐにやってみる。やってみて、初めて意味が分かる。その積み重ねが、自分の暮らしを根づかせる力になったといいます。

この「聞きやり」は単なる模倣ではなく、自分の暮らしに取り込み、新たに編み直す作業でした。それが能登での生活を「暮らしのデザイン」へと変えていったのです。

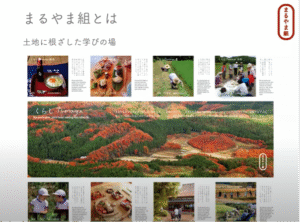

まるやま組の活動 ― 暮らしを共有する場

萩の先生は「まるやま組」という活動を主宰しています。自宅を月に一度開放し、地域の仲間や研究者とともに、暮らしを学び合う場を育んできました。

主な取り組み

- 植物のモニタリング(研究者と協働)

- 在来豆を用いた醤油づくり

- 季節の料理を持ち寄り、循環を体感する会食

- 小学校での出前授業(採集から保存、行事食まで一貫体験)

これらは単なる趣味活動ではなく、地域資源を未来へつなぐ教育的な実践となりました。子どもたちは「食べ物が自然からどうつながってくるのか」を体感し、地域の大人は「知恵を伝える喜び」を再発見する機会となったのです。

暮らしを生業へ ― 和菓子づくりの試み

2020年、萩の先生は新たな挑戦を始めました。それが「和菓子づくり」です。

裏山の湧水、在来の小豆、薪や炭火といった地域資源を活かし、完全予約制の喫茶を開きました。量産はできませんが、そこでしか味わえない特別な一品が生まれます。

萩の先生は語ります。

「不便さを価値に変えることができると実感しました。たとえ小規模でも、ここにしかない魅力を求めて人が訪れてくださいます。」

これは「暮らしを生業へ」という挑戦であり、土地に根差した働き方の新しい可能性を示しました。

能登半島地震と暮らしの底力

令和6年能登半島地震は、暮らしを大きく揺さぶりました。自宅や仕事場は被災し、ライフラインは長期間途絶しました。しかしその中で支えとなったのは、これまで積み重ねてきた「不便を楽しむ工夫」でした。裏山の湧水、保存食、薪ストーブ、そして地域の助け合い。

萩の先生は振り返ります。

「不便だと思っていたことが、非常時には生き抜く力に変わりました。」

この言葉は、能登の暮らしが持つ底力を端的に表しています。

日本ミツバチと里山の循環

近年の取り組みのひとつが、日本ミツバチの飼育です。安部信次先生の協力を得て、昨日初めての採蜜に成功しました。

蜂蜜を口にしたとき萩の先生は、「これは土地そのものの味だ」と感じたといいます。ミツバチは花と人、自然と暮らしをつなぐ媒介者です。受粉や農薬の影響といった見えにくい要素を、暮らしの中で実感できるようになったと語りました。

小屋づくり ― 暮らしの拡張

建築を学ぶ学生と協力し、小屋を建てるプロジェクトも進められました。小さな建物は、家と庭、自然と人の関係を柔らかにつなぎ直す存在となりました。小屋は物置ではなく、交流や実験、学びの場としても機能します。暮らしを外へ開き、立体的に広げる試みとして注目されました。

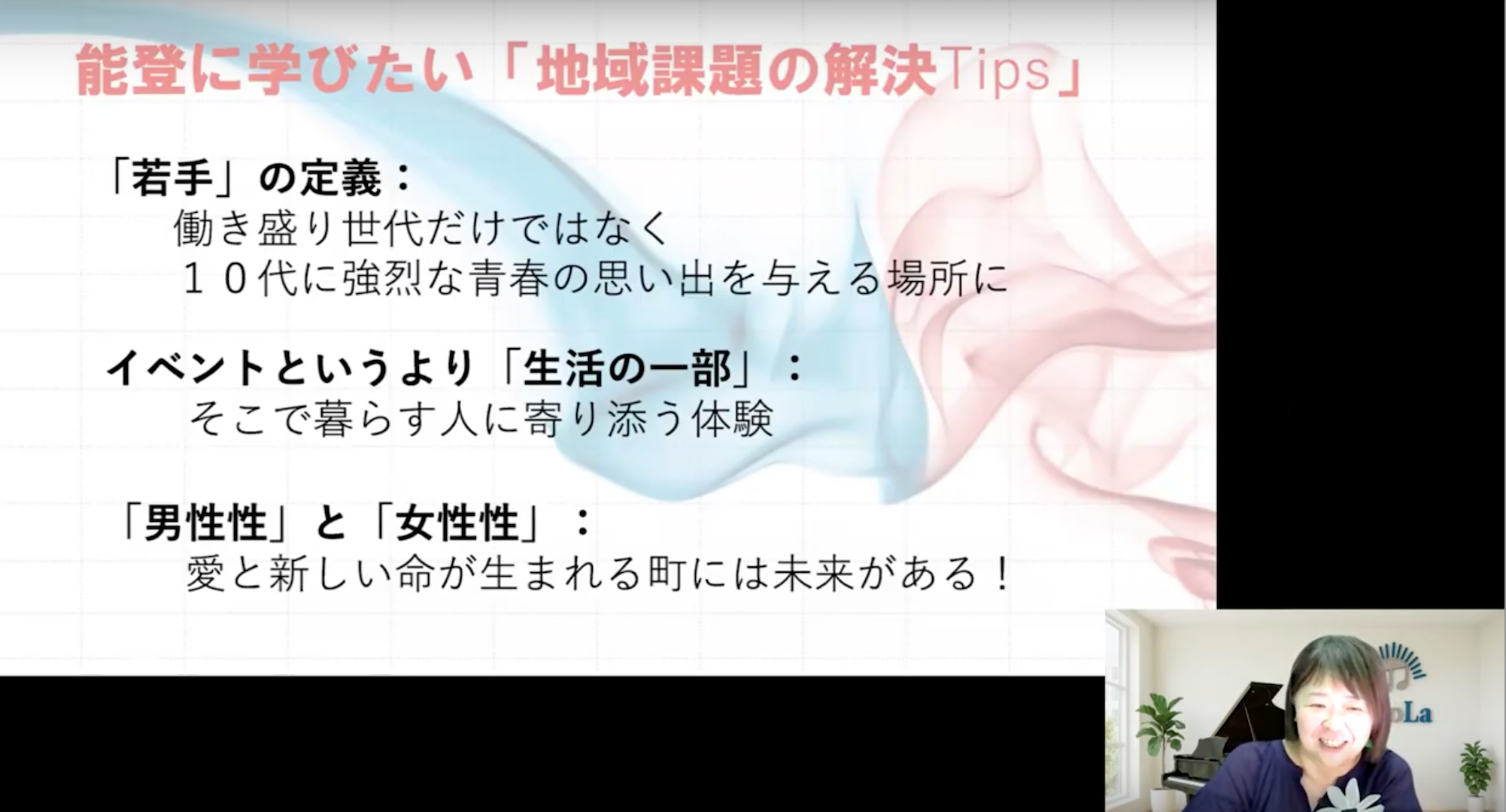

対談 ― 不便を楽しむ文化

萩の先生と安部先生の対談では、「不便を楽しむ」というキーワードが浮かび上がりました。

安部先生は「不便を不満とせず、工夫のきっかけとすることが文化を育てる」と指摘しました。萩の先生も「不便の中に新しい発見や楽しみが潜んでいる」と応じました。この視点は、便利さを前提にした都市生活では見落とされがちな価値観です。

暮らしの暦づくり ― 未来への提案

授業の締めくくりに、萩の先生は「暮らしの暦づくり」を提案しました。

「季節の移ろい、植物の変化、食や作業を記録することは、その地域独自の文化を見直すきっかけになります。能登だけでなく、日本各地で試みることで、新しい暮らしの文化が生まれるはずです。」

これは復興だけでなく、未来への文化的基盤を築く提案でした。

まとめ ― 豊かさの再定義

第6回のと熱中授業は、能登の里山を舞台に「豊かさとは何か」を問い直す時間となりました。不便を楽しみ、あるもので価値を生み出す暮らし方は、復興の途上にある能登だけでなく、便利さに依存する都市社会に生きる私たちにも重要な視点を与えます。

「暮らしをデザインする」という実践は、これからの日本の未来を考えるうえで避けて通れないテーマであると感じさせられました。