日 時:8月6日(水)19:30〜21:00(19:15〜 zoom入室開始)

テーマ:「祭りが、日本を救う。」 〜能登にこそ、地域課題解決の「ひな型」があった〜

講 師:まき りか(作曲家・脚本家・音楽&出版プロデューサー)

2025年8月6日に「、オンラインにて「のと熱中授業」第5回が開催されました。能登の復興と関心を繋ぐこの活動で今回登壇されたのは、作曲家、脚本家、そして音楽&出版プロデューサーとして多岐にわたり活躍される、まきりか先生です。通常は現地から中継される本授業ですが、今回は先生の東京のスタジオから、先生が2025年の6月と7月に2度にわたり能登を訪れ、その目で見て、肌で感じたことを伝える形でお話しされました。

「私、祭りの専門家でもないし、何者なんだっていう話なんですけれども、今日は私のこれまでの能登との繋がりの経緯なども含めてお話をさせていただくことになりました」

そう謙遜する先生は、学生時代に金沢大学に通い石川で過ごした4年間の原体験を持ち、能登への深い想いがあることから、今回の熱中小学校からの「祭りを取材し、それを授業にしてほしい」という依頼を快諾したそうです。

今回の授業のタイトルは「祭りが、日本を救う。」。非常に大きなテーマですが、先生はこの言葉にこそ、現地取材で得たすべてが凝縮されていると断言します。

「祭りが日本を救う。2ヶ月取材をして、本当に思ったのがこの一言。これがすべてなんです」

本レポートでは、まき先生が能登の地で目の当たりにした震災の爪痕、それでもなお燃え盛る祭りの熱気、そしてそこに生きる人々の姿を通して、「なぜ今、祭りが日本を救うのか」「地域課題解決の『ひな型』が能登にあるとはどういうことか」を、先生の言葉を引用しながら詳述していきます。

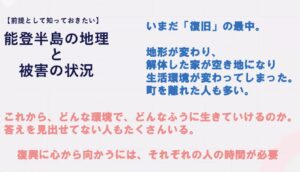

能登半島の地理と震災の現状

まず先生は、能登半島が置かれている地理的な状況と、2024年元旦に発生した能登半島地震の被害の現状について、自身の経験を交えながら解説しました。

金沢市から半島の先端にある珠洲市までは、平常時でも車で4時間半ほどかかる長大な距離があり、半島を縦貫する主要道路も限られています。この地理的条件が、震災発生後の救助や復旧を著しく困難にしました。

「まず、復興が遅いというよりも復興の前の段階、今、まだ復旧の最中なんですよ」

メディア等で「復興が遅い」と評されることに対し、現地の実感としてまだ「復旧」の段階であると指摘します。全壊・半壊家屋の公費解体は9割ほど完了したものの、それはあくまで更地になったに過ぎません。生活道路は未だ寸断されたままの場所も多く、地盤の隆起によって港の機能が失われるなど、地形そのものが変わってしまった地域もあります。

さらに深刻なのは、そこに住む人々の「未来の不確定性」です。

「自分はどうしようって思う。でもまだ不確定事項が多すぎて決められないんですよ。この町どうなっちゃうんだろう、自分は自分の家族は仕事どうしたらいいんだろう、どうやって生きていったらいいんだろう。この歯抜けのようになってしまった土地はこれからどうなるんだろう、っていうことが山積みで決められないんですよね」

家々が解体され歯抜け状態になった街並み、仮設住宅での暮らし、コミュニティの分断。こうした中で住民一人ひとりが「この先ここでどう生きていくのか」という重い決断を迫られていますが、あまりにも不確定要素が多すぎて、その一歩を踏み出せないのが現実です。

しかしこのような過酷な状況下、出会った能登の人々の気質に、先生は深く心を打たれたそうです。

「皆さん言うように、能登の人は皆すごく優しいんですよ。私が会って話を聞いた人で、例えば国がなんとかしてくれないから遅い、とか言ってる人は1人もいなかったんです」

誰かのせいにするのではなく、冷静に自分たちの置かれた状況を受け止める姿勢。先生が出会った人々は口を揃えて次のように言ったといいいます。

「能登の高齢化や人口減少の問題はコロナや地震の前からあった。それが地震によって急に突きつけられただけで、もともと考えなきゃいけなかったことだったし、どうしようと言ってきたことだから、別にこれはコロナのせいでも地震のせいでもないんだと、皆さんが言うんです」

この他責にしない強い精神性はどこから来るのか。先生はその答えの1つを、能登の豊かな自然と、そこに根ざした「祭り」の中に見出していきます。

魂を揺さぶる能登の「キリコ祭り」

能登の夏から秋にかけての風物詩であり、人々の精神的支柱となっているのが「キリコ祭り」です。日本遺産にも認定されているこの祭りは、能登半島の約200もの地域で、それぞれの伝統と特色を持ちながら開催されます。

「キリコ」とは、巨大な奉灯(灯籠)のことで、高さ10メートルを超えるものもあります。これを地域の男たちが担ぎ、町中を練り歩くのが祭りの基本形です。授業では、次のように各地ごとの見どころある勇壮な祭りの映像が紹介されました。

- 七尾・石崎奉灯祭:狭い路地を巨大なキリコが駆け抜ける迫力ある祭り。

- 珠洲・宝立七夕キリコまつり:海の中をキリコが進む幻想的な光景が広がる。

- 輪島・曽々木大祭:和ろうそくの灯りが美しい。

- 志賀町・八朔祭り:歴史と伝統を感じさせる。

- 能登町姫地区・どいやさ祭り:昼間からキリコが海に入る。

- 能登島・向田の火祭り:巨大な松明が燃え盛る、まさに奇祭。

- 輪島・名舟大祭:重要無形民俗文化財の御陣乗太鼓が鳴り響く。

- 穴水・沖波大漁祭り:昼間から海に入る。

これら数多あるキリコ祭りの先陣を切るのが、能登町・宇出津(うしつ)の毎年7月の第1金曜・土曜に行われる「あばれ祭り」です。先生が今回、最も心を揺さぶられたと語るのが、この祭りでした。

炎と水が乱舞する「あばれ祭り」

「あばれ祭り」は、その名の通り、荒々しく、そして凄まじい熱気を帯びた祭りです。その起源は350年前に遡り、当時流行した疫病を鎮めるため、荒ぶる神であるスサノオノミコトを祀ったことに由来します。「暴れれば暴れるほど神が喜び、町が平和になる」という言い伝えのもと、神輿を徹底的に破壊し尽くすのが特徴です。授業で紹介された映像は、その異様なまでの熱量をありありと伝えていました。

【1日目:キリコと炎の乱舞】

夕暮れと共に大小40基以上のキリコに灯りが灯され、男たちは町へと繰り出します。その行く手には、柱のように高く積み上げられた松明が燃え盛っています。男たちはキリコを担ぎ、火の粉が降り注ぐ中を「やっさい、さかやっさい!」と掛け声を上げながら何度も何度も駆け抜けます。

「もうね、火の粉浴びてすごかったと思いました。でも2日目はそれどころじゃなかったです」

先生がそう語るように、祭りの本番は2日目に訪れます。

【2日目:神輿と破壊のクライマックス】

2日目の主役は、スサノオノミコトを乗せた2基の神輿です。白装束の男たちが神輿を担ぎ、まずは町の中心を流れる梶川へ。川の中で神輿を激しく揺さぶり、叩きつけ、投げ飛ばします。川で清められた神輿は、次に燃え盛る松明の中へと突っ込んでいきます。

「もう燃えに燃えて、この人たち本当に町のヒーロー、もう本当にかっこいい、の一言に尽きました」

火の中に何度も投げ込まれボロボロになった神輿は、最後は神社の境内で地面に叩きつけられ、原型を留めないほどに破壊されて奉納されます。この一連の神事が終わることで、町に平穏がもたらされると信じられているのです。

この常軌を逸したとも思える祭りの光景に、先生は「生きること」の根源的なエネルギーを感じ取ったといいます。

祭りは誰のものか ~地域に根ざしたご神事~

「あばれ祭り」は、コロナ禍前には4万人もの観光客が訪れる人気の祭りでした。しかしその本質は観光イベントではありません。あくまで宇出津の町民のための、神に感謝と繁栄を祈る「ご神事」です。

「祭りこそ人生、祭りこそ命、って皆言うんですね」

先生が話を聞いた町民は、誰もが祭りを自らの人生そのものと捉えていました。宇出津ではカレンダーが7月から始まり、人々は「あばれ祭りが終わると、来年の祭りまでの1年が始まる」という感覚で暮らしているのです。

そしてまた「町内会があるから祭りがあるのではなく、祭りをやるために町内会が存在する」という言葉に、先生はコミュニティのあり方の本質を見出します。祭りは、地域のコミュニティを維持・存続させるための強力な装置として機能しているのです。

町民と同じく、町を離れて暮らす人々もこの祭りを支えています。多くの人が、お盆には帰省せずとも祭りの日には必ず帰ってきて担ぎ手となります。それは義務ではなく、彼らにとっての誇りであり、アイデンティティなのです。

困難を乗り越えて祭りを開催するということ

これほどまでに地域に深く根ざした祭りですが、2024年の震災後、その開催は絶望視されていました。家屋は倒壊し、道路は寸断され、インフラは麻痺。担ぎ手となる若者たちが帰省したくても、泊まる家も、車を停める場所もない。飲食店や民宿も全て休業状態。物理的にも精神的にも、祭りを開催できる状況ではありませんでした。しかし、町のリーダーたちは開催を決断します。

「ここでやらなければ本当に途絶えてしまうって思ったんですって」

コロナ禍で3年間中止・縮小を余儀なくされ、その前から高齢化や担い手不足という課題に直面していた彼らにとって、震災を理由に今年も中止してしまえば、祭りの伝統が本当に途絶えてしまうという強い危機感がありました。そして、もう一つの強い想いがありました。

「自分たちがやることで、何か他の地域の参考になるんだったら、他の地域の起爆剤になるんだったら、それもいいんじゃないかって。これもね、能登の人たちがいい人である現れなんですよね」

自分たちが先陣を切ることで、能登の他の地域の祭りを勇気づけたい。その一心で、彼らは動き出しました。その想いに応えるように、行政や企業も動き、マンホールの段差解消や電柱の復旧などが最優先で行われました。町民同士も、泊まる場所がない若者を家に泊めるなど、助け合いの輪が広がりました。そして2025年7月、あばれ祭りは見事に斎行され、40基全てのキリコが町に繰り出したのです。

「皆さんおっしゃるんです。生きててよかったって。やっぱり祭りは命だ、とか、元気になれるねと、皆言うんですね。」

それは、単に祭りができたという喜びだけではなく、困難に打ち勝ち、自分たちの手で未来への希望を灯したという、町民全体の達成感と誇りに満ちた言葉でした。

なぜ若者が集まるのか ~ 祭りが生み出す好循環 ~

先生が取材中に最も驚いたことの1つが、被災地であり高齢化が進んでいるはずの能登の祭りに、「若い人が多い」ことでした。

「なんかね、若い人が異様に多いんですよ。どこ行っても若者、若者、若者なんですよ。能登は高校もいくつかしかないし大学も専門学校もなくて、また若者の仕事もないから、皆金沢とかに行って就職する。能登の人は皆、学校を出たら外へ出ろというように育てられる。そうやって皆能登を離れるのに、なぜか祭りの時にはいっぱいいるんですよね」

この謎を解いてみると、そこには祭りを中心とした、見事なまでの「世代間継承の仕組み」がありました。

まず、祭りの実行部隊には、次のような明確な役割分担があります。

- 祭礼委員会:60代~70代の「長老」たち。祭りの全てを差配する最高意思決定機関。

- 若手:41歳、42歳、43歳の「役年」の男性たち。祭りの中心的な実働部隊であり、巨大な松明を作るという重要な役目を担う。

- 担ぎ手(花形):10代~20代の若者たち。

驚くべきは、この町では40代が「若手」だということです。そして、祭りの最も輝く「花形」は、中高生や20代の若者たちなのです。

「あばれ祭りは中高生が一番花形なんですって言うんですよ」

ある40代の男性は、先生にこう語りました。

「子どもの頃、父ちゃんが担いでいる姿を見て、キリコの上に乗せてもらって、いつか自分も担ぐんだと憧れていた。そして中高生になって、自分が花形として担ぐことが最高の誇りだった。あばれ祭りが僕らの青春そのものだったんです」

この構造こそが、強力な好循環を生み出しています。

- 憧れ:幼い頃から祭りに親しみ、担ぎ手である父親や兄の姿に憧れる。

- 実践:10代・20代で祭りの花形となり、強烈な青春の思い出と郷土への誇りを胸に刻む。

- 継承:進学や就職で一度は町を離れても、祭りの時期には必ず帰り、担ぎ手となる。やがて役年を迎え、祭りを運営する中心的な役割を担う。

- 伝承:そして長老となり、次の世代へ祭りの魂を伝えていく。

祭りが、若者にとって「帰るべき場所」「自分のルーツを確認する場所」として機能し、それがコミュニティの維持と活性化に直結しているのです。これは、多くの地方が抱える若者の流出という課題に対する、一つの鮮やかな答えと言えるかもしれません。

祭りが持つ本質的な力 ~男性性と女性性の発揮~

まき先生は、脚本家として人間を観察してきた自身の視点から、祭りが持つもう1つの根源的な力について言及します。それは祭りが「男性性と女性性の発揮の場」であるということです。

「男性を支配しているのは男性ホルモンです。筋肉の発達や闘争心を掻き立てる特質があり、まさに宇出津のあばれ祭りのあの、あの姿だと思います。それでね、采配委員会の長老が言ったんです。あばれ祭りは男の祭りだと思われるけども、実は女の祭りでもあるんだって言うんですよ。それは『呼ばれ』だって言うんですね。」

「呼ばれ」とは、祭りの日に各家庭がご馳走を用意し、担ぎ手や客人を一日中もてなす風習です。男性たちが外で荒々しくエネルギーを発散させる一方で、女性たちは家を守り、食で人々を支え、コミュニケーションの場を育む。この見事な役割分担の中に、先生は人間が古来から持っている本能的な役割が無理なく、そして美しく発揮されているさまを見ました。

現代社会では、こうした性別による役割分担は時に議論を呼びますが、祭りという非日常の空間において、人々は自らの性根に根ざした力を存分に発揮し、それによってコミュニティ全体が一体感と活力を得ているのです。

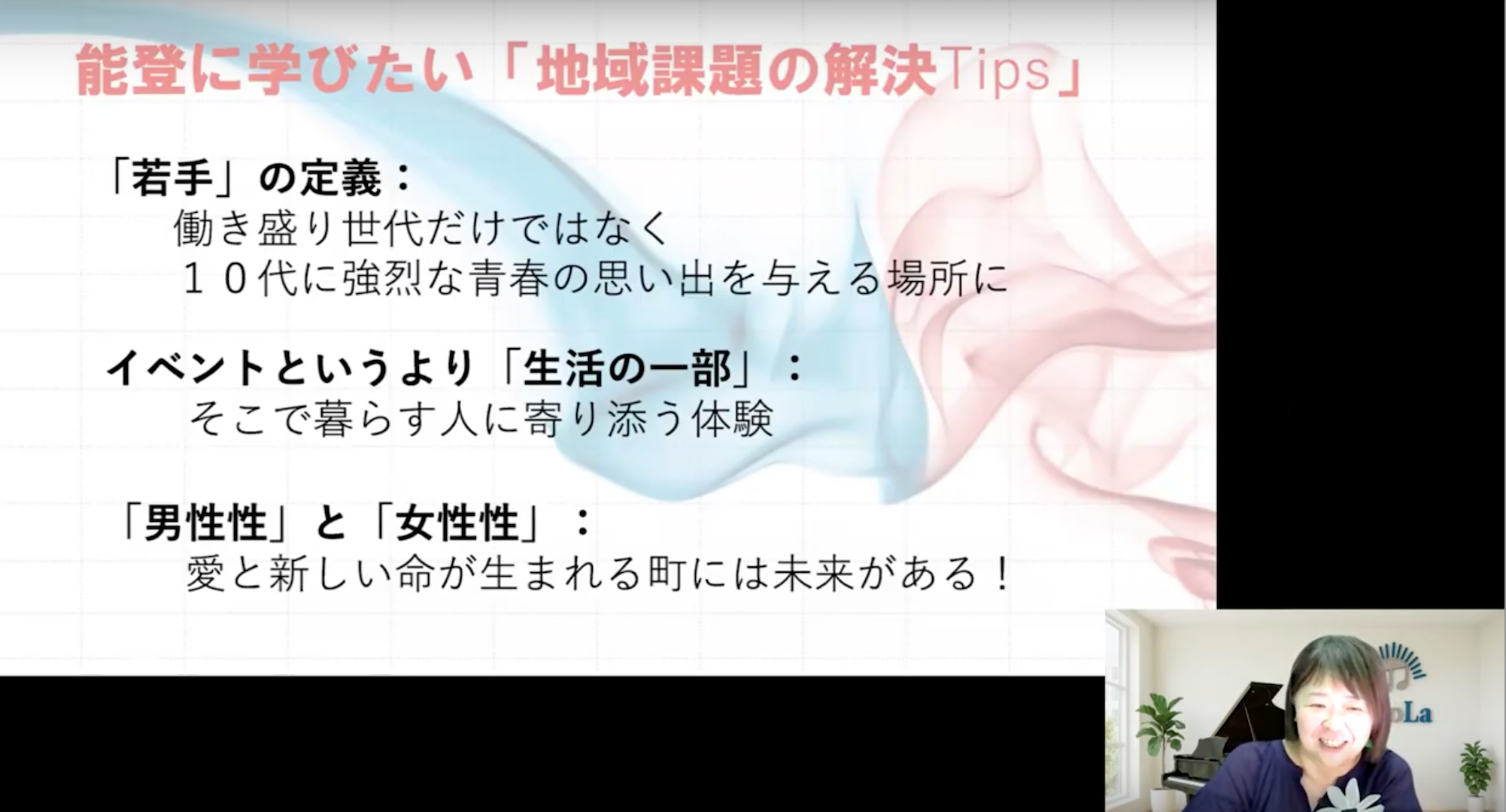

能登から学ぶ、これからの地域づくり

授業の終盤、先生は能登の祭りから学んだことをもとに、これからの日本の地域づくりへの提言を語りました。

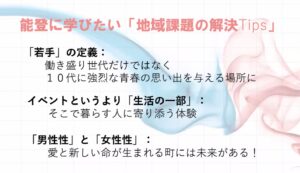

1.「若者」の定義を見直す

多くの地域で「若者」の担い手不足が叫ばれますが、能登のように40代を「若手」と位置づけ、10代、20代に「花形」という輝ける役割を与えることで、強烈な原体験を植え付け、将来的に地域へ帰ってくる動機付けを生み出すことができるのではないか。

2.イベントではなく、暮らしの根幹にあるものとして

集客や経済効果だけを目的とした「イベント」では、持続的なコミュニティの活力には繋がりにくい。能登の祭りのように、そこに住む人々の「祈り」や「暮らし」そのものに根ざしたものであるからこそ、人々はそれを「自分ごと」として捉え、人生をかけて守り継ごうとする。

3.男性性・女性性が発揮される場を作る

これは性差別的な意味合いではなく、人間が本能的に持つエネルギーが自然に発揮される場があることが、コミュニティの活力を生むのではないかという問いかけです。愛が生まれ、新しい命が育まれる。その循環こそが、町の未来そのものです。

「人間が根本的に忘れてはならないと思えるものがたくさんあるなって。で、そこで生きる人がすごくみんな愛情に溢れてました。決して能登の人は不幸せではないと思う」

物質的な豊かさやインフラの整備だけが幸せではない。人と人との強いつながり、守るべき伝統、そして生きる喜びを実感できる場があること。それこそが、人間にとっての本当の幸せであり、能登の人々はそれを体現しているのではないかと先生は語ります。

私たちにできること ~能登と関わるために~

最後に、先生は私たちが能登とどう関わっていくべきかについて、具体的な提案をしました。

「まずはお友達を作りに行ってください」

ボランティアや観光ももちろん重要ですが、まずは能登に「友達」を作ること。それが、一過性ではない、継続的な関わりを生む第一歩だと先生は言います。そのためのハブとして「のと熱中授業」のようなプラットフォームが有効です。

また、「祭りズム」や「おてつたび」といった、全国の祭りの担ぎ手を募集する団体や、各自治体のボランティア募集などを活用することも一つの方法です。そして、能登の宿に泊まり、美味しいものを食べ、素晴らしい産品を買うこと。そうした経済的な支援も、復旧の大きな力になります。

おわりに

まきりか先生の授業は、単なる被災地のレポートではありませんでした。それは、祭りというプリズムを通して、日本の地域社会が失いかけている「根源的な力」を再発見する旅でもありました。

高齢化、人口減少、コミュニティの希薄化。これらの課題は、程度の差こそあれ、日本の全ての地域が抱える問題です。能登の祭りは、その課題に対する1つの力強い処方箋を示しています。それは、効率や経済合理性だけでは測れない、「人の想い」と「魂の循環」を社会の中心に据え直すことの重要性です。

「祭りが、日本を救う。」

この言葉は、決して大袈裟な表現ではありません。能登の地で燃え盛る炎は、日本の未来を照らす希望の灯火なのかもしれない。そう強く感じさせられる、示唆に富んだ90分でした。